|

| مسجد المتبولي |

سوق الحسبة :

وهو أسم لم يزل يطلق على أحد شوارع دمياط . و كانت الحسبة في بعض

العصور الأسلامية وظيفة يتولاها مراقب يسمى « المحتسب » . ومعنى الحسبة ، الأمر

بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومنع الغش والتدليس ، والمحافظة على الأمانة والآداب

العامة . فكان يتولى هذه الوظيفة عادة أحد القضاة أو الفقهاء الملمين بالأحكام

الشرعية ، لمراقبة الموازين والمكاييل ، وكانت له دار خاصة ، يدعو إليها الباعة

ومعهم موازينهم وصنجهم ومكاييلهم . فأذا وجد بها خللا صادرها أو ألزم صاحبها

بأصلاحها . كما كان عليه أن يمر بالسوق لمراقبة الأطعمة والمشروبات و الملابس

ونحوها . والكشف عن الغش والمحرمات ، كما كان عليه أن يختم اللحوم في حوانيت

الجزارة ، ويفتش على نظافة السقائين وماء القرب ، وحمولة السفن أو الدواب التي

تزيد عن الطاقة .

وكانت الحسبة معروفة منذ زمن النبي عليه الصلاة والسلام . وكان يقوم بها

بنفسه ويشرك غيره فيها . كما كان يولي عمر بن الخطاب بعض الرجال والنساء في هذه

الوظيفة . التي ظلت في معظم العصور الاسلامية .

الخانات والوكائل :

لم يزل بدمياط بعض تلك الخانات القديمة ، ولو أن أكثرها تهدم . ثم زال ،

وذلك القليل الباقي خرب وآل أيضا إلى الزوال . وكان يطلق على تلك « الوکائل »

أسماء تميزها ، فكانت هناك وكالة الصابون، ووكالة الأرز ، ووكالة خفاجة ووكالة

الشوربجي والخان ... وغيرها من الأسماء ...

والخان لفظة تركية ، و بالفارسية خانة ، بمعنى المحل أو الفندق أو الحانة . ولم

يزل بالقاهرة ورشيد وغيرهما بعض تلك الخانات القديمة . فكان ينزل بها المسافرون

والملاحون والتجار الغرباء القادمون بمراكبهم إلى المدينة . وكانت بها حوانيت

ومطاعم ومشارب و « حواصل » .

وكان يقوم على جانبي شارع « الخمس » بدمياط إلى عهد قريب ، صفان من هذه

الوكائل والخانات . كما كان يرى بالقرب من شاطى النيل بجوار دار المحافظة القديمة

بناء كبير عتیق ، مستطيل الشكل في ثلاثة طباق، ولنوافذه الكثيرة مشربیات خشبية،

وفي أسفله « حواصل » أو مخازن كانت تمتلىء بخيرات البلاد القريبة والبعيدة .

وكانت خانات دمياط قائمة منذ عصور المماليك. ونزل ببعضها جنود نابليون وهاجمهم

هناك أهل الشعرا ... وكان بعضها يحمل فوق بابه الخشبي الضخم لوحات من الرخام

نقش عليها تاريخ بنائه ، كما كانت تعلو باب الخان المجاور لدار المحافظة ، وقد هدم

منذ عهد قريب ، لوحة من الرخام عليها خمسة أبيات منظومة باللغة التركية . وكان تابعاً

لوزارة الأوقاف كما كان وقفاً للحرمین .

ويتحدث المقريزى في القرن الخامس عشر عن تلك الوكائل : « ... وهذه الوكالة

في معنى الفنادق والخانات ، ينزلها التجار ببضائع بلاد الشام من الزيت والشيرج

والصابون والدبس والفستق و الجوز واللوز والخروب والرب ونحو ذلك ... » كما

يقول عن إحدى وكائل القاهرة المسماة وكالة قوصون ، والشبيهة بوكائل دمياط :

« ... فأخربها وما جاورها الأمير قوصون ، وجعلها فندقاً كبيراً إلى الغاية . و بدائره

عدة مخازن، وشرط أن لا يؤجر كل مخزن إلا بخمسة دراهم من غير زيادة ، ويعلو هذه

الوكالة رباع تشتمل على ثلثمائة وستين بيتا ، أدركناها عامرة كلها ... »

وكان الكتان يباع بكميات كبيرة في خانات دمياط في القرون الوسطى

وشاهد السائح سافاري وکائل دمياط عام ۱۷۷۹ فكتب عنها : « إن الأسواق

خاصة بالبضاعة ، والوكائل والخانات رحيبة كمثيلاتها ببولاق . وهي تجمع في أروقتها

أقمشة الهند ، وحرير لبنان ، وكذا الملح وأكوام الأرز ، مما يدل على أنها بلدة

تجارية .. »

وكذلك يقول الرحالة فولني عام ۱۷۸۳ : « يلجأ التجار الأوربيون وأتباعهم إلى

خانهم ، فأذا فشا الطاعون الذي يفد من أزمير أو الأستانة أو عن طريق القاهرة ،

أغلق عليهم الخان ، وتناول البواب الأشياء بما شق النار ، فغطسها في ماء مخصص لهذا

الغرض ثم سلمت لهم ... »

ويصفها السانح هوراس فرنييه الذي زار مصر في القرن التاسع عشر : « الخانات

أو — كرافان سراي — والتي يطلق عليها بالتركية « بيز ستين » عمارات عظيمة

مشيدة من الحجر والرخام أو من الآجر ، ذات أقبية تكون طرقاً عدة ، وبها

دكاكين من كل الأنواع ، وللمسافرين أن يضعوا بها أشياءهم الثمينة . بل هم يأوون

إليها . وتغلق أبوابها في ساعة مبكرة ، وتقفل أحياناً بوضع سلاسل ، ولایبقی بها

غير الحراس الذين يكلفهم الشرطة بالحراسة نهاراً وليلا ، ولبعض كبار التجار

وصغارهم هناك غرفة أو غرفتان يستخدمونها مكاتب . ولا يسمح للنساء بدخول تلك

الخانات . وكثيرا ما يشيد الأغنياء والمحسنون خانات للمسافرين في الأماكن

المنعزلة ... »

وتذكرنا هذه العبارة الأخيرة ما فعله الزعيم عمر مكرم في أثناء مقامه بدمياط

نحو ثلاث سنوات آخرها عام ۱۸۱۲ فقد رأى أن يشيد بدمياط خاناً صغيراً للغرباء

القادمين إلى المدينة تخفيفاً لمشاقهم .

وكان يخصص لكل جالية خان ينزلون به ويودعون به متاعهم وبضاعتهم .

ولكل خان مدير مقيم به . وسمح بعض سلاطين المماليك للجاليات الأجنبية الكبرى

ببناء كنائس داخل خاناتها . هذا فضلا عن وجود الحمامات والأسواق والحدائق ،

الصغيرة بفناء الوكالة . ولم يكن هناك من قيود سوی غلقها ليلا على من فيها ، وغير

الرقابة الشديدة إذا تفشت الأوبئة .

وكان آخر عهد دمياط بالخان الكبير المشرف على النيل بطوابقه الثلاثة ، عام

۱۹٥۰ إذ هدمته وزارة الأوقاف بعد أن تداعی بناؤه لتشيد مكانه بعض العمارات

الحديثة ، وكذلك هدمت خرائب الوكائل بشارع الخمس منذ نحو عشرين عاما .

المساجد القديمة :

وبدمياط أكثر من أربعين مسجداً بين كبير وصغير ، وقديم وحديث . وقد

أحصى بها على مبارك عام ۱۸۸۸ خمسة وأربعين مسجداً . وذكر صاحب « دلیل

وادي النيل عام ۱۸۹۱ » أن بدمياط من المساجد ٤٣ منها ۲۷ مسجداً للأوقاف

والباقي للأهالي .

وفي السنوات الأخيرة أصلح وعمر عدد من تلك المساجد و منها مساجد : أبي

عصية، والعزوني ، والعنبري، والجامع الجديد، والشيخ عطية، وزاوية الأربعين

والنفيس ، والرحمة . إلى جانب ترميم مسجدي أبي العباس ، وشيحة ، ومسجدی

الناصرية والموصلي .

ومن الأولياء المدفونين بدمياط : الشيخ أبو المعاطي فاتح الأسمر ، والشيخ

أطعن ، والشيخ أبو جريدة ، والشيخ أبو العباس ، والشيخ المظلوم ، والشيخ الركي

المدفون بجامع البحر ، وسيدي أبي عصية ، والسيدة قبيلة ، والسيدة عائشة المحاريقة

وغيرهم

مسجد أبي المعاطي ( جامع عمرو )

الجامع الكبير أو جامع عمرو بن العاص ، أو مسجد فاتح . . هو أشهر مساجد

دمياط وأقدمها عهداً ، وأكثرها ذكراً في كتب التاريخ , ويذهب الكثيرون إلى

أنه شيد في زمن الفتح العربي لمصر أي في القرن السابع الميلادي. ويرى آخرون أن

بانيه هو عمرو بن العاص نفسه ولهذا دعي بجامع عمرو . بينما يكتفى البعض

بتسميته « جامع فاتح » أو جامع أبى المعاطي . لأن المتصوف فاتح الأسمر التكروري

أقام به بضع سنوات وكان يعنى بترميمه و تنظيفه حتى وفاته عام ٦۹٥ هـ (۱٢۹٦م)

ودفن بجوار الجامع .

والواقع أنه لم يثبت بعد متى شيد هذا المسجد في أول عهده ، ولا من هو أول

مؤسسيه . وإنما سمي بجامع عمرو لأسباب ثلاثة : أولها : أن بعض مؤرخي العرب

ولا سيما المقريزي المتوفى عام ١٤٤١ م قالوا إنه بني في عهد عمرو بن العاص ،

دون أن يذكروا المصدر المعول عليه . وثانها : أنه كان يطلق عليه بعد وفاة فاتح

الأسمر « جامع فتح » فالتبس الأسم على الناس بين فاتح والفتح العربي ، وثالثها :

أن طراز بنائه الباقي إلى اليوم قريب الشبه بطراز جامع عمرو الحالي بمصر القديمة .

ولا يستبعد أن يكون هذا المسجد قد أسسه المسلمون بشكل أولى بسيط حين

دخلوا دمياط ، يوم تم لعمرو بن العاص فتح مصر عام ٦٤٢ م . ومع أن هذه

الرواية يعوزها الدليل فليس ببعيد أن يكونوا قد شيدوا لهم في هذا المكان مسجداً

صغيرا كما فعلوا في الفسطاط وغيرها من المدن . ثم تجدد بناء هذا المسجد على مر

القرون بالهدم والتوسيع والزيادة والنقص ، كما حدث لجامع عمرو بالفسطاط الذي

تجددت عمارته وتضاعفت مساحته ، وعملت فيه يد الإصلاح والترميم نحو عشرين

مرة ، حتى لم يبق من شكله الاصلي شئ يذكر .

ولا يستبعد أيضا أنه كان كنيسة من عشرات الكنائس التي كانت بدمياط قبل

الفتح العربي ثم حول إلى مسجد ، وما لبث أن هدم وتجدد حتی عمر بعد سنة خمسمائة

من الهجرة في حكم الفاطميين . .

أما الكتابة الكوفية التى رآها المقريزي في أوائل القرن الخامس عشر — على

بابه ومنها أنه عمر بعد سنة ٥٠٠ من الهجرة وكذلك النقوش والزخارف الفاطمية

الأخرى ، فقد نقلت إلى دار الآثار العربية بالقاهرة منذ عهد غير بعيد . .

وأما هذا التجديد الذي حدث في المسجد. بعد عام ۱۱۰٦ م ( ٥٠٠ هـ) فقد

حدث کا سلف في عهد الدولة الفاطمية ، وكان يتولى الحكم وقتذاك الخليفة الفاطمي

المنصور أبو على الآمر بأحكام الله ( ۱۱۰۱ — ۱۱۲۹م ) فقد يكون هو الآمر

بتجديد المسجد فان الفاطميين عنوا بتجديد جامع عمرو بالقاهرة و منهم الأمر هذا ..

وظل المسجد قائما بعد ذلك التجديد الفاطمي حتى عام ۱۲٥۰ م حين أصدر

أمراء المماليك أمرهم بتخريب دمياط ولكنهم أبقوا على هذا الجامع ، وظل مهملا

بضع سنوات حتى تم تجديد المدينة ، وما مر ربع قرن على انشاء دمياط الجديدة حتى

قدم إليها فاتح الأسمر من مراكش ، فأقام بها فترة ثم رحل عنها إلى تونة وهي

خراب ، وكانت مدينة عامرة ببحيرة المنزلة من قبل ، وظل بتونة سبع سنين ، ثم عاد

إلى دمياط ، واتخذ من وكر بأسفل منارة المسجد مأواه . كما راح يرممه ويبلطه ..

وأعجب ما في تاريخ هذا المسجد أنه تحول من مسجد إلى كنيسة ومن كنيسة

إلى مسجد بضع مرات ، فحينما استولی جان دی بريين على دمياط عام ۱٢۱۹ م جعل

هذا المسجد كنيسة ، ويزيد السيوطي على ذلك بقوله : « ثم في سنة ٦١٦ هـ (۱٢۱۹ م)

استحوذ الفرنج على دمياط ، وجعلوا الجامع كنيسة لهم وبعثوا بمنبره و بالمربعات

ورؤوس القتلى إلى الجزائر » .

ولما خرج الصليبيون من دمياط عام ۱۲۲۱ م تحولت الكنيسة إلى مسجد كما

كان ...

وفي عام ١٢٤٩ م حينما دخل لويس التاسع دمياط ، جعل ذلك المسجد كاتدرائية

— أي كنيسة كبيرة — وكرسها لمريم العذراء . وأقام بها حفلات دينية عظيمة كان

يحضرها نائب البابا ، ومنها حفل تعميد الطفل الذي ولدته بدمياط ملكة فرنسا ،

زوج لويس التاسع ، وسمته يوحنا ولقبته « تريستان » — أي الحزين - بسبب

ما اکتنف ولادته من أهوال الحرب .

ويذكر جوانفیل — أحد قواد حملة لويس التاسع بعض الحفلات الدينية التي

شهدها بدمياط عام ۱۲۱۹ م : « ... وخرج الموكب الأول من مقر نائب البابا

وسرنا إلى كنيسة سيدتنا العذراء . وأقام النائب الرسولي هذا القداس في سبتين

متتالين . وكان الملك ( لويس ) وكبار رجال الجيش يحضرون هذه الحفلات ... »

فلما أن جلا لویس وبقية جيشه عن دمياط ، بعد أن ظلت في أيديهم أحد عشر

شهراً و تسعة أيام، عاد المسجد كسابق عهده ، وظل مسجداً منذ ذلك الحين إلى الآن ...

وما برح المسجد قائماً منذ أن جدده الفاطميون عام ۱۱۰٦م وقد أدركته

الشيخوخة ، يترقب أيدي الترميم والأصلاح ...

ويصف علي مبارك بعض الحفلات الدينية في عهده : « ... وفي كل عام ينتصب

مولد في أول شعبان يقال له « مولد أم عفن » . ففي أول يوم يجتمع مشایخ

السجادات والأشاير . وغيرهم من أهل البلد والبلاد المجاورة لها بجامع أبي العطاء .

وتنعقد حلقة ذكر تشتمل على نحو ألف نفس . ويجلس بداخل الحلقة أرباب

الاشارات وتوابعهم إلى جامع البحر ... وهكذا تستمر تلك الحالة من الاجتماع

بجامع أبي العطاء نهارا وجامع البحر ليلا إلى نصف الشهر ... »

وقد تجدد ضريح فاتح الأسمر الذي نراه اليوم ، مرارا ، حتى اتخذ هذا النمط

الحديث ، و تطالعك على باب الضريح لوحة كتبت عليها الأبيات المنظومة التالية ،

التي تؤرخ لتجديده :

يا طالب الأمداد هذا أبو العطا فلذ بحما علياه تعطى المؤملا

هو القطب حقاً فاتح الأسمر الذي لدمياط وافى من مراكش مقبلا

وسار إلى الفردوس يزهو فأرخوا وراقيا في أزکی الجنان مؤملا

٦٩٥ هـ

وفي ظل توفيق العزيز مزاره حوى حسن تجديد بهمة ذي العلا

محافظنا المشكور أحمد جودة وصار مزاراً باهي الحسن أجملا

لذاك لسان الحال قال مؤرخا: مقامي بالتوفيق ( جودة ) جميلا

۱۳۰۷ هـ

والمسجد اليوم تابع للجنة حفظ الآثار العربية . وهو مغلق بأمر هذه اللجنة

لا تقام فيه الصلوات باعتباره من الآثار . وكان من المستطاع أصلاحه وتجديده

من زمن ، وأعادة النقوش والزخارف والكتابات التي نقلت منه إلى دار الآثار

العربية بالقاهرة كما تقدم .. أما المئذنة فقد تهدمت ...

وقد تجدد المسجد الصغير المحيط بالضريح عام ۱۹٤٥ فطلي من الداخل والخارج

وأنير بالكهرباء ، ومدت إليه أنابيب الماء ... ويعد هذا البناء ضريحا فقط لا

مسجدا ، ولو أنه يجمع اليوم بين الأثنين أي أنه ضریح ومسجد . ويصلي فيه الناس

الآن تجاوزا .

وبجانب ضريح فاتح مقبرة الشيخ تاج الدین عبد الوهاب المتوفي عام ٦٥٩ هـ .

وما زال يرى بقرب الضريح بعض نماذج صغيرة لمراكب ذات شرع بيضاء

مما اعتاد الملاحون أهداءه إلى صاحب الضريح نذورا وشكرا لدى عودتهم من البحر

سالمين . وهي عادة قديمه يتوارثها الملاحون في كثير من ثغور الشرق والغرب .

ويحتفل اليوم بمولد أبي المعاطى كل سنة من الثامن إلى الخامس عشر من شهر

شعبان. فيسير موكب الطرق الصوفية للسادة الرفاعية تتقدمه قوات البوليس وتزدحم

طوال أسبوع المولد سرادق أرباب الطرق الذي يقام بآخر شارع أبو المعاطي ، ثم

يحتفل بالليلة الختامية للمولد بأحياء ليلة النصف من شعبان .

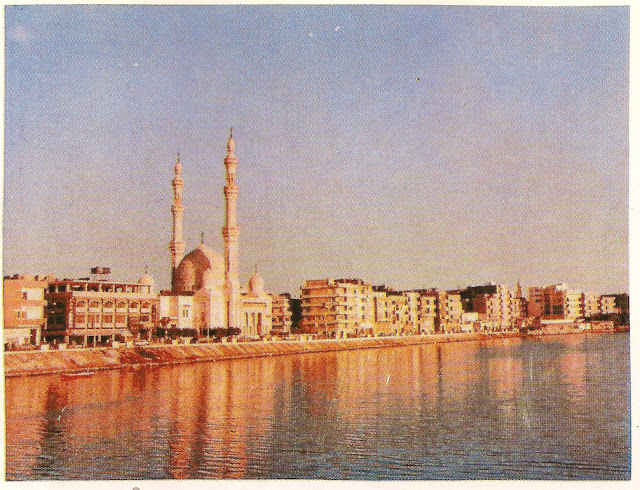

جامع البحر ومدرسته

يقع هذا المسجد على ضفة النيل الشرقية بدمياط . وكان إلى سنوات قلائل

ملاصقاً لشاطىء النهر ؛ ينزل منه إلى النيل ببضع درجات . وكان المصلون ينتفعون

في القديم بهذا السلم العريض في الوضوء ، ولهذا سمي منذ زمان بجامع البحر ، ثم

فصل شارع النيل ( الكورنيش)، بين المسجد وبين النيل . وهدم جزء من المسجد ،

وضم إلى الطريق . ثم تجدد المسجد حينذاك ، وزين ، وأدخل به الماء والكهرباء ،

واتخذ نمطا حديثاً . .

ولا يعرف يقيناً بدء تأسيسه . وإنما عرف من كتابة نقشت عند سقفه أنه

جدد أولا عام ۱۰۰۹ هـ ( ۱٦۰۰ م ) في عهد الحكم العثماني . .

وترى على باب المسجد بعض الآيات القرآنية ، وعدد من أسماء مجدديه . كما

يری بداخله ضريح شيخ أسمه « الشيخ الزکي » ...

وكانت مدرسة جامع البحر تنافس المدرسة المتبولية بدمياط ، وكان يدرس

بهما العلوم الشرعية واللغوية . ثم انتقلت المدرسة المتبولية إلى جامع البحر . وفي

عام ۱۹٠١ توحدت الدراسة فيهما ، واندمجا معاً ، والتحقا بالأزهر ، وصارا معهداً

واحداً ، هو « معهد دمياط الديني » الذي انتقل إلى بناء خاص ، وسار على نظام

حديث . .

وبداخل المسجد أعمدة مربعة ، مشيدة بالآجر المبيض . وعلى جانبيه من

الداخل قناطر « بواكي » . و به خلوة للنساء المصليات ، وهو خلو من النقوش

والزخارف .

وكان بالمسجد غرف للطلاب والشيوخ . وكان يجتمع بها بعض علماء الدين

والأدباء في عهد الحكم العثماني . ومن ذلك ما جاء في سيرة الشيخ مصطفى أسعد

اللقيمي الدمياطي ، وهو من أدباء دمياط وتجارها في القرن الثامن عشر ، أنه كان

حوالي سنة ۱۷٤۰ يجتمع في إحدى غرف هذا المسجد بأدباء المدينة وشيوخها في

مجلس مذاكرة ومناشدة . . ومن ذلك أيضاً ما ذكره الأمام محب الدين الحسيني

الزبیدی صاحب « تاج العروس من جواهر القاموس » والمتوفى سنة ۱۷۹۰ م حين

أقام فترة من الزمن بدمياط للدرس والبحث ، إذ يقول : « وقد سمعت الحديث

بدمياط على شيخها العلامة الأصولي المحدث أبي عبد الله محمد بن عيسى بن يوسف

الشافعي ، كان أحفظ أهل زمانه ، قراءة عليه بجامع البحر ، وبالزاوية المعروفة

بمسجد زرارة بن عبد الكريم .حدث عن أبي عبد الله محمد بن محمد الدمياطي .. »

ومن الوالد التي كانت تقام بجامع البحر في القرن التاسع عشر ، ما وصفه علي

مبارك في خططه عام ۱۸۸۸ إذ يقول :

« وفي كل عام ينتصب مولد في أول شعبان يقال له « مولد أم عفن » . ففي أول

يوم يجتمع مشايخ السجادات والأشاير وغيرهم من أهل البلد والبلاد المجاورة لها.

بجامع أبي العطاء ( أبي المعاطي ) و تنعقد حلقة ذكر تشتمل على نحو ألفي نفس .

ويجلس بداخل الحلقة أرباب الأشاير ، والسجادات . ويستمرون كذلك من العصر

إلى الغروب . ثم يتوجه أرباب الأشارات وتوابعهم إلى جامع البحر . ويلتزم أكابر

التجار كل واحد منهم ليلة يصرف عليها من ماله . وعلى صاحب الليلة تعليق النجف

والقناديل بجامع البحر . ويفرش ما بين المنبر وحائط الجامع البحري بالبسط

والسجادات الثمينة . وفي دوائر الفرش المساند . وذلك نحو ثمانين متراً . ويوضع

أمام الجالسين کراسي مرصعة بالصدف علما الشمعدانات والفنانير البلور . ويختص

هذا المجلس بجلوس الأكابر كمحافظ الثغر ورؤساء المجالس وأرباب المناصب ، وسر

تجار البلد والعلماء الفخام . ومن بعد صلاة العشاء ينعقد مجلس ذکر وينشد فيه

بالألحان العجيبة والموشحات الغريبة . وعلى صاحب الليلة أن يهيئ طعاما واسعاَ

فيذبح جملة من الجواميس والغنم ، ويكثر من أنواع الطعام . ويمد أسمطة حافلة لكافة

الحاضرين من الذاکرین والمنشدين وأرباب الأشاير والفقراء والمساكين . ثم

تحضر أطباق الحلوى ، ويفرقونها على كافة الحاضرين . وهكذا تستمر تلك الحالة

من الاجتماع بجامع أبي العطاء نهاراَ وبجامع البحر ليلا إلى نصف الشهر » .

وإلى يومنا هذا ما زالت تقام الحفلات الدينية بجامع البحر . ففي كل عام يحتفل

فيه بليلة الإسراء والمعراج ، وبليلة نصف شعبان . وليالي شهر رمضان وليلة القدر

وبذكرى المولد النبوي الشريف .

جامع المعيني ومدرسته

يمتاز هذا المسجد بضخامة البناء ، وارتفاع الجدر والمئذنة ، ولكنه لا يمتاز

بالقدم ولا بالشهرة اللتين يسبغهما التاريخ على مساجد أخرى بدمياط . فقد شید

في أوائل القرن الرابع عشر الميلادي — الثامن الهجري — كما يتضح من اللوحة

المصنوعة من خشب الجميز ، الباقية حتى اليوم بالمسجد ، والتي نقش عليها بالحروف

البارزة بيتان من الشعر يؤرخان لتأسيس المسجد وهما :

عليك بفعل الخير سراً وجهرة وداوم على صنع تكن فيه مقيداً

وشاهد بنا سعده قال أرخوا مشيد ( معين الدين ) عز به يدا

سنة ۷۱۰ هـ

فقد شيد التاجر الدمياطى محمد معين الدين عام ۷۱۰ هـ ( ۱۳۱۰ م ) في زمن

الناصر قلاوون الذي ازدهرت في عهده فنون العمارة والنقوش العربية . ومن

المستغرب أنه قد زار دمياط بعد هذا التاريخ عدد من الرحالة مثل ابن بطوطة

والمقريزي وغيرهما ، فلم يذكر أحدهم شيئا عن هذا المسجد ومدرسته !

وبداخل الجامع ضريح يقال إنه ضريح معين الدين ، وأحيط الضريح بمقصورة

من الخشب مصنوعة على طراز المشربيات العربية . وتجددت بعض أجزائها البالية

منذ زمن قريب ، وما زالت ترى فوق المقصورة لوحة نقشت عليها بحروف من

الخشب البارز ثلاثة أبيات منها :

لك الفخر في الدارين والأجر مصطفی بتجديد ما قد عز منه مرامه

وتشير هذه اللوحة أن رجلا أسمه مصطفی قام بتجديد ذلك الضريح عام ۱۲۲۰ هـ

( ۱۸۰٥م ) أما المنبر فقد تجدد عام ۱۸۲۳ م .

وكان لهذا المسجد مئذنتان سامقتان بديعتان ، هدمت أحداهما منذ بضع سنوات

بعد أن آلت إلى السقوط . كما تعلو سطحه الشاهق قبة صغيرة .

وكان هذا المسجد مشيداً فوق قناطر ليكون على مرتفع من ماء النيل الذي

ترشحه الأرض . وما زال تحت المسجد قبو وفراغ فسيح ، وكانت الأرض التي أقيم

عليها واطئة ، فكان يصعد إليه بسلم . و تطل على صحن المسجد من الداخل نوافذ

ذات مشربیات خشبية ، كانت فيما مضى نوافذ الغرف المخصصة للطلبة .

وجاء في « الضوء اللامع » للسخاوي الكلمة التالية عن محمد معین الدین :

« محمد بن محمد بن محمد الملقب بمعين الدين ، الفارسكوري الأصل ، الدمياطي

المولد والدار ، أحد المتمولین من بيت تجارة ووجاهة ، حتى كان أبوه على قاعدة

تجار دمياط ، ينوب فيها عن قضاتها ونشأ هذا فقيراَ جداَ . فقرأ القرآن أو بعضه،

وعانى استئجار الغيطان ، وترقى حتى زادت أمواله عن الوصف ، بحيث قيل إنه وجد

ببعض المعاصر خبيئة ، وصار ضخماً عظيم الشوكة ، مبجلا عند الجمال ناظر الخاص.

وابتنى بدمياط مدرسة هائلة ، وعمل بها شيخا وصوفية ، وأكثر الحج و المجاورة.

وكان يقال إنه يسبك الفضة ويبيعها على الهنود و نحوهم . ويقال إنه كان في صغره

متهتكا ، فابتلاه الله بالبرص ، ولا يزال يتزايد حتى امتلأ بدنه وصار لونه الأصلي

لا يعرف ، ومات وهو كذلك قريبا من سنة ٦۷۰ هـ عن سن عالية ، واستمرت

المظالم منتشرة هناك بسبب أوقافه ، وهلك بسببها غير واحد. وهو مولى جعفر

المعيني عفا الله عنه . »

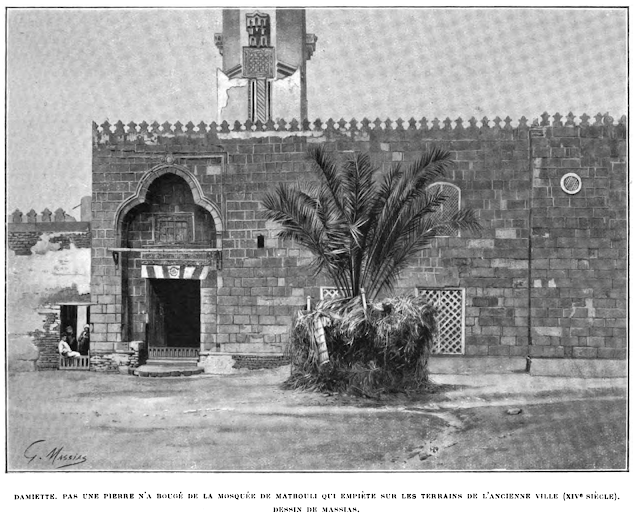

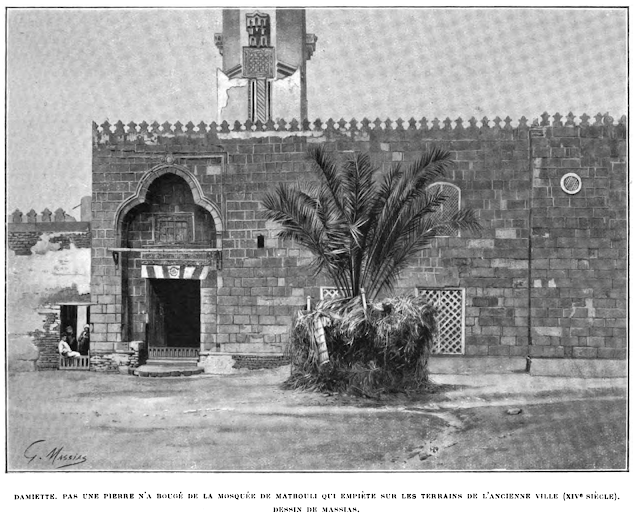

جامع المدبولى ومدرسته

وفي أواخر سنة ١٤۷٥م — وهي السنة التي زار فيها السلطان الأشرف قايتباي

مدينة دمياط للمرة الثانية ( كما تقدم ) — أمر السلطان بأنشاء مدرسة تشرف على

النيل لتدريس العلوم الشرعية والعربية ، وهي المدرسة المعروفة بالمتبولية نسبة إلى

العارف بالله الشيخ المتصوف ابراهيم المتبولي — وجعل فيها مساكن للطلبة الذين

يفدون إليها من سائر أنحاء الأقليم . ورتب لها المدرسين وضمن لهم جميعاً الأرزاق

بما وقفه على المدرسة من الأوقاف الكثيرة فتفرغوا للدرس والتحصيل . كما شید

قايتبای مسجدا في رحبة المعهد للفروض الدينية ، وبنى لها طاحون ومعجناً ومخبزاً

لتهيئة الخير لطلبتها من الحبوب التي كانت ترد إلى هذه المدرسة من أوقاف الخاصة

وصهريجاً للماء يشرب منه الطلبة .

وقد بقيت هذه المؤسسات قائمة إلى زمن قريب ، وأن كانت قد استعملت في

غير ما أقيمت له ثم زالت معظم آثارها اليوم . غير أن جامع المتبولي ما زال قائما

إلى الآن بعد أن تجددت عمارته .

وكان يعاصر هذا السلطان رجل من مشاهير المتصوفة أسمه ابراهيم المتبولي،

يبيع الحمص المسلوق بالقرب من جامع الأمير شرف الدين بالحسينية بالقاهرة ،

وكان بالرغم من فقره وزهده مقربا إلى قايتباي، وكان المتبولي يعارض السلطان في

سیاسته ولا يخشاه ...

ويقول الشعراني في ترجمته للمتبولي بکتابه « لوافح الانوار » :

« ... وكان يعارض السلطان قايتباي في الأمور حتى قال له يوما : إما أنا في

مصر أو أنت ؛ فخرج سیدي أبراهیم رضي الله عنه متوجها نحو القدس ، فقالوا له :

إلى أين ؟ فقال إلى موضع تقف حمارتي . فوقفت بأسدود تجاه قبر سیدي سليمان

رضي الله عنه فمات هناك بأسدود سنة نيف و ۸۸۰ هـ ، وخلع عليه سيدي

سلیمان ، رضي الله عنه ، الشهرة فانطفأ أسمه من ذلك اليوم ، وصار الأسم لسیدي

ابراهيم ... »

ومن هذه العبارة التي ختمها الشعراني في «طبقاته» ترجمة الشيخ المتبولي يتضح أنه مات

ودفن في بلدة أسدود بين غزة ويافا حوالي السنة التي أنشأ فيها قايتباي بمدينة دمياط

مدرسة بأسم المتبولي ، كما تشير إلى ما كان بين الرجلين من صلة انتهت بغضب السلطان

على الشيخ لمعارضته أياه في الأمور ، ويمكننا أن نستنتج بعد ذلك أن السلطان وقد

ندم على ما فعل، أطلق أسم الولي على المدرسة التي أنشأها بدمياط ، ولعل الشيخ المتبولي

مرَّ في طريقه بدمياط أيضاً .

والواقع لقد خلد قايتباي بهذه المدرسة ذكر المتبولي . ولم يزل أهل دمياط حتى

الساعة يحتفلون بمولد العارف بالله ابراهيم المتبولي في رمضان من كل سنة .

و تخرج من المدرسة المتبولية كثير من أعلام الدين و اللغة ، ولم يكن ينافسها فيما

بعد غير مسجد آخر بدمياط كانت تدرس فيه العلوم الشرعية واللغة وهو المعروف

اليوم بجامع البحر، لأنه كان ملاصقا لنهر النيل، وهذا المسجد الأخير ومدرسته لا يعرف

الكثير من تاريخهما ولا يعرف مؤسس المسجد وأنما عرف من كتابة نقشت عند

سقفه أنه جدد سنة ۱۰۰٩ هـ ( ۱٦۰۰ م ) كما سلف ...

ولقد كان بدمياط قبل أنشاء هذه المدرسة المتبولية عدد من المدارس ظهرت في

مختلف العصور ، وكانت تلحق ببعض مساجد دمياط وزواياها ، فقد كانت هناك

مدرسة بجامع عمرو أو جامع فاتح أبي المعاطي الذي تجدد بناؤه بعد عام ۱۱۰٦م

ولما زار ابن بطوطة دمياط — كما سلف — عام ۱۳۲٦ م قال : « وكان بدمياط

أيام أقامتي بها وال يعرف بالمحسني من ذوي الإحسان والفضل بنى مدرسة على

شاطيء النيل بها كان نزولي بها في تلك الأيام ... »

ويقول المقريزی ( ۱٤٤۱م ) أن دمياط « صارت بلدة كبيرة ذات أسواق

وحمامات و جوامع و مدارس ، ويذكر السخاوي في الضوء اللامع كما تقدم أن محمد

معين الدين ابتنى بدمياط مدرسة هائلة سنة ۱۳۱۱م ...

ونرى اليوم فوق مدخل مسجد المتبولي لوحة خشبية عتيقة نقش علها بحروف

من الخشب البارز البيتان التاليان :

یا خائفا لذ بالضريح تجار فلمثل هذا يقصد الزوار

مذ لاح نور بنائه أرخ تری مقامه قد لاحت الأنوار

عام ۱۲۳۰ هـ

ويفهم من هذا أن المسجد تجدد بناؤه عام ۱۲۳۰ هـ ( ۱۸۱٥ م ) ولكن

المسجد رمم بعد ذلك وما زال في حاجة قصوى إلى الترميم والتجديد .

وكانت هذه المدرسة التي أنشأها قایتباي بدمياط باسم المتبولي عام ۱٤۷٥م سببا في

هذه الصلة الشديدة بين الولي و بين دمياط . وما برح أهل المدينة يقيمون له مولداً

في كل عام إلى اليوم ، وما زال الكثيرون يطلقون على طالب العلم بالمعهد الديني لقب

« المتبلي » . وقد تقدم أن هذه المدرسة المتبولية قد اندمجت في المعهد الديني الحديث

بدمياط ولم يعد بها طالب واحد . غير أن آثارها ومسجدها وأسمها كلها باقية إلى

الآن، وما فتئت تعد من معالم دمياط البارزة ...

ولم يكن ابراهيم المتبولي من متصوفة دمياط ، ولم يتخذ منها ، فيما نعلم، مقاماً

لفترة من الزمن كما فعل عدد من المتصوفة غيره قبل عصره وبعده إذ كانت

أقامته أو جلها بالقاهرة حيث كان يبيع الحمص المسلوق بالقرب من جامع الأمير

شرف الدين بالحسينية . وقد عمر الزاوية التي ببركة الحاج وغرس النخل بالقرب

من البركة و حفر بئراً بجوارها . ومع ذلك فقد اقترن أسمه بدمياط .

وعاش الشيخ المتبولي نحو ثمانين سنة حتى مات حوالي سنة و ۱٤۷٥م فهو قد عاصر

عدداً من سلاطين الجراكسة بمصر منذ عهد الظاهر برقوق حتى شهد في الثماني

السنوات الأخيرة من حياته أوائل حكم قايتباي .

مسجد شطا وضريحه

يعد هذا المسجد أقدم مزارات دمياط الباقية. ولم يزل قائما بقرية شطا الواقعة

على بحيرة المنزلة ، على مسافة خمسة كيلومترات من دمياط . ويمكن الوصول إليها براً

وبالمراكب الشراعية بالبحيرة ...

وكانت شطا مدينة معروفة في العصر الروماني ، وكانت تسمى بالقبطية «ساتا»

واشتهرت قبل الفتح العربي وبعده بالمنسوجات الشطوية . ولكن المدينة القديمة

التي تحدث عن نسيجها المؤرخون خربت كغيرها من مدن بحيرة المنزلة ، ولم يبق منها

غير أسمها الذي يطلق اليوم على هذه القرية ذات الألفي نسمة. ولعلها لم تمح من

صفحة الوجود کما محيت شقيقاتها تنیس وتونه ودبيق وغيرها من مدن المنزلة

العريقة ، بفضل ضريح الشيخ شطا القائم على تلك الربوة منذ ثلاثة عشر قرنا كما جاء

عن مؤرخي العرب الذين ينسبون إليه أسم البلدة . فكان الناس يأتون من كل فج

للزيارة والتبرك منذ القدم وما زالوا على ذلك إلى اليوم ، لاسيما في ليلة النصف من

شعبان ، وهي الليلة التي استشهد فيها شطا بن الهاموك عام ۲۱ هـ ( ۱۹ یولیه ٦٤٢ م )

في الموقعة التي دارت حول تنیس وقت الفتح العربي ... وجدد بناء المسجد والضريح

عام ۱۱۹٦ هـ ( ۱۷۸۲م) كما يفهم من الأبيات المنقوشة على لوحة فوق الضريح .

مسجد أبي العباس الحريثي

ينسب إلى الولي الصالح ، الشيخ أبو العباس الحريثي في أوائل القرن العاشر الهجري

( السادس عشر الميلادي )

وكان الشيخ أبو العباس عالماً ومتصوفا ، قرأ الحديث والفقه والقراءات على أبيه ،

وعلى نخبة من علماء عصره . وكثر أتباعه ومريدوه ، وعمر عدة مساجد بدمياط

والمحلة وغيرهما ، وكان كريم النفس ، حسن المعاشرة ، زاهداً في الدنيا ، وتوفي

بدمياط سنة ٩٤٥ هـ ( ۱٥۳۸ م ) ودفن بها في زاوية الشيخ شمس الدين الديروطي

الواعظ .

وظل هذا المسجد على حاله الأولى إلى أن عنى به وأصلحه عام ۱٢٤۰ هـ

( ۱۸۲٤ م ) الأمير محمد کاشف حاكم الغربية . ثم خرب واحتفظت مصلحة الآثار

العربية بمنارته ، وهي ذات قاعدة مربعة تنتهي بدائرة بها شرفة فوقها .

ثم أعيد أصلاحه وبناؤه وافتتح في مايو ۱۹٥٦ . ولم تحتفظ دار الآثار بالمنارة

طويلا .

ضريح جمال الدين شيحه

مقام صغير يعلو أكمة غير مرتفعة . على مقربة من ضريح فاتح أبي المعاطي .

ويشرف على أرض مزروعة نضرة من ناحية ، وعلى المقابر المنثورة وسط الأتربة

من ناحية أخرى . وهو ضريح وليس بمسجد ، ولكن تقام في ساحته الصلوات .

ولهذا الضريح قبة جميلة تشرف على الحقول والمقابر وعلى الميدان المسمى « بحر الدم »

والضريح يتوسط غرفة ذات بلاط عتيق . ويكسوه قماش أسود عليه تاريخ

صنعه عام ۱۳٥٦ هـ أي منذ عهد قريب . وعلق فوق باب الضريح بعض الأسلحة

الأثرية يعلوها الصدأ ، منها رماح من الحديد، وأغماد من الجلد تشبه أسلحة العصور

الصليبية . ومن الناس من يقول إنها أسلحة شيحه نفسه التي كان يقاتل بها الصليبيين

بدمياط في حملة لويس التاسع ودعاها العامة « تعاليق شيحه » ثم حرفوها إلى « تقاليع

شيحه » ! ومن قائل إنها وجدت مطمورة في هذه الناحية من بقايا المواقع الصليبية .

أما الغرفة التي احتوت الضريح فمشيدة بالأجر الأحمر ، وهي ذات نوافذ مثقوبة

بليت في مر الزمن . وتحمل سقفها عروق خشبية طويلة بالية .

وإلى جانب ضريح شيحه ، قبر صغير من الرخام المحطم نقشت عليه هذه العبارة :

وهذا قبر المرحوم الأمير أحمد بك ابن الأمير محمد أغا عزبان سابقا جلفي توفي

سنة ۱۱۷۰ هـ ( ۱۷٥۷ م ) .

مسجد الشرباصي :

يقع في شارع الشرباصي وهو مسجد العارف بالله الشيخ عثمان الشرباصي

من متصوفة دمياط وأصله من شرباص ، إحدى ضواحي المدينة ، ويحتفل بمولده

في رمضان من كل سنة ، فتلقى القصة النبوية الشريفة ، وكلمات الوعظ ، ويسير موكب

يخترق أهم شوارع المدينة ... والمسجد حديث البناء .

مسجد شاس :

مسجد صغير ذو مئذنة واطئة ، يقع في أول الطريق المؤدي إلى ضريح

أبي المعاطي بدمياط ، ويتبع لوزارة الأوقاف . ويطلق عليه العامة « مسجد الشيخ

باش » وهو تحريف للأسم . ويقول جلال الدين السيوطي في « حسن المحاضرة » :

هو العلامة جلال الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن شاس بن قرار الجذامي السعدي

المصري ، شيخ المالكية ، وصاحب كتاب « الجواهر الثمينة في المذهب » ، كان من

كبار الأئمة العالمين . حج في آخر عمره ورجع فامتنع من الفتية إلى أن مات بدمياط

مجاهداً في سبيل الله في رجب سنة ٦١٦ هـ والفرنج محاصرون لدمياط . قاله ابن كثير

والذهبي . وكان جده شاس من الأمراء » .

أي أنه أستشهد في أثناء حملة جان دی بريين على دمياط عام ۱۲۱۹م في عهد

الملك الكامل .

مسجد البدري :

وهو جامع ولي الله الشيخ محمد البدرى . و به لوحة تاريخية عليها ما نصه :

« انشأه الخواجه محمد والخواجه ابراهيم ولدي الحاج يوسف خفاجي عام ۱۱۰٦ هـ

(۱٦۹٤م) .

ويقول الجبرتي في ترجمته لأبي حامد البديري الدمياطي المتوفى سنة ١١٤٠ هـ

( ١٧٢٨ م ) أنه — أي البدري — أخذ عن الشيخ الفقية زين الدين السلسلي

إمام جامع البدري بدمياط وهو أول شيوخه قبل المجاورة .

وكان قد هاجر من حلب في القرن الخامس عشر وما بعده كثير من الأسر

کأسرة البدري التي منها عبد الله بن محمد البدري المصري المتوفى سنة ۸٤٧ هـ وغيره .

مسجد الشهيد :

وهو أول ما يقابل القادمين إلى دمياط بالسكة الحديدية ، ويقع في مواجهة

کوبري دمیاط . وفي عام ۱۹٤٦ جمع الدمياطيون التبرعات لتجديد بنائه ، وعينت

محكمة المنصورة الشرعية بعض أعيان دمياط للأشراف على البناء . ثم قدم ناظر

وقف المسجد طلباً لتشييده من دورين ، على أن يكون الدور العلوي مسجداً والسفلي

دکاکین . ومرت سنوات قبل أن تتم عمارته ...

زاوية ابن قفل :

ذكره ابن بطوطه حين زار دمياط عام ۱۳۲٦ م فقال : « وبخارجها — أي

دمياط — جزيرة بين البحرين والنيل ، تسمى البرزخ . وبها مسجد وزاوية .

لقيت بها شيخها المعروف بابن قفل . وحضرت عنده ليلة جمعة ومعه جماعة من

الفقراء « المتصوفة » الفضلاء ، المتعبدين الأخيار ، قطعوا ليلتهم صلاة وقراءة

وذكراً »

ثم عاد فذكره عام ۱٤۷۰م محمد بن عمر القادري الجوهري الدمياطي في

مقامته الدمياطية بين قبور الأولياء الصالحين الراقدين بدمياط بقوله : « و من بني

قفل ، بعد فتح ، حامي البرزخ ، سهمها المسدود سدید ... »

الكنيسة البيزنطية — بدمياط

هي الكنيسة البيزنطية الطراز القديمة العهد ، التابعة الطائفة الروم الأرثوذكس

الوطنيين واليونانيين . ولم تزل موجودة إلى اليوم « بحارة النصاری » بدمياط .

وكانت هذه الكنيسة قد تأسست منذ قرون سحيقة يصعب تحديدها . وقد

تكون الباقية وحدها منذ العصر الروماني ، ثم خربت ، وجددت في العصور الحديثة

عام ۱۸٤٥ ... وظلت على حالها بعد ذلك التجديد . ثم رممت وطليت وهدم ما حولها

من الملحقات الخربة عام ۱٩٤٥ . ولكن ما لبث سقفها العتيق أن تداعی . فعمد

أحد رجال هذه الطائفة بدمياط عام ۱٩٥٠ إلى اصلاحها ، وهدم نصفها ، فصغر

حجمها ، وتغير بعض معالمها ...

وطبقاً لأقوال المؤرخين القدماء من العرب والأفرنج ، كان سكان دمياط جميعاً

حتى الفتح العربي لمصر في القرن السابع ، من المسيحيين — القبط والروم — وكان

بها عشرات الكنائس والأديرة ، وظل أكثر أهلها إلى ما بعد القرن العاشر

الميلادي من النصارى . ثم راح عددهم يتناقص بعد ذلك تدريجياً . كما حول بعض

كنائسها إلى مساجد ، وخرب بعضها الآخر في عصور متتالية ، إلى أن هب على

دمیاط أعصار الحروب الصليبية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر وكان من نتائجها

أن أمر الحكام المماليك بهدم مدينة دمياط بأسرها و ذلك في عام ۱۲٥۰م كما تقدم ...

ويوجد اليوم بدمياط ، أربع كنائس وهي : كنيسة الأقباط الأرثوذكس ،

وكنيسة الروم الكاثوليك ، أو كنيسة العذراء مريم المشيدة منذ ۱۸۰ سنة ، وكنيسة

اللاتين ، ثم كنيسة الروم الأرثوذكس التي نقصر عليها الحديث ، لأنها أقدمها عهدا ،

أما الكنائس الثلاث الأخرى فقد بنيت أو تجددت في القرن التاسع عشر وليس لها

طابع تاریخي و معماري خاص ... ولو أن للكنيسة القبطية تاريخاً طويلا حافلا أيضا

ذكرنا بعض أعلامه الأقدمين

وقد ضاع معظم تاريخ تلك الكنيسة البيزنطية لأنه لم يدون كله ...

وكانت هذه الكنيسة حتى عام ۱۹٥۰ قبل أن يهدم نصفها كما سلف ، ذات باب

خارجي كبير من الخشب السميك ، يواجه الطريق الممتد أمامه مستقيما ، و يعلوه ثلاث

قباب صغيرة تظل ثلاثة نواقيس نحاسية مختلفة الأحجام ويؤدي ذلك الباب الخارجي

إلى فناء تحول لأول مرة إلى حديقة عام ١٩٤٥ ، وكانت تطل على هذا الفناء بيوت

قديمة ودير عتیق ، سكنها طويلا المشرفون على خدمة الكنيسة ، ثم هدمت كلها بعد

أن تخربت وهجرها ساكنوها

فأذا اجتزت ذلك الفناء الخارجي الذي طالما شهد الحفلات الدينية في الأعياد ،

واجهك باب الكنيسة الداخلي تعلوه لوحة من الرخام كتب عليها باللغتين العربية

واليونانية سطور تشير إلى تجديد الكنيسة في عشرين شهر تموز سنة ۱۸٤٥ بأموال

الطائفة الأرثوذكسية ، الموجودين بثغر دمياط و الغرباء في عهد أبرومثيوس بطريرك

الأسكندرية ... »

وكانت الكنيسة تنقسم في الداخل إلى كنيستين أو هيكلين ، يفصلهما عمودان

أثريان من المرمر ، و بكل منهما أيقونة كبيرة للقديس مكسوة بالفضة والذهب ...

وتحتفظ الكنيسة بكثير من التحف والنفائس القديمة ، بينها أنجيل يوناني كبير

الحجم مغلف بالفضة المذهبة والجواهر الكريمة ، وعدد من المباخر والتيجان

والكؤوس والصلبان وغيرها من التحف الذهبية والفضية ، وأكثرها هدايا

من قياصرة روسيا وملوك البلقان وأغنياء المدينة القدماء وكانت محفوظة في خزانة

حديدية داخل الكنيسة ..

وجميع هذه التحف وكذلك الكنيسة كلها ومحتوياتها وأرضها وأملا کها

الموقوفة عليها ، ملك للدمياطيين وحدهم من طائفة الروم الأرثوذكس الوطنيين ،

ولم يتصرف فيها أحد منذ القديم ، حتى بدأت مطرانية بورسعيد اليونانية تهدف

في بعض الأوقات إلى الاستيلاء على هذه الكنيسة ونفائسهاو أملاكها ، والعمل على

أغلاقها لقلة عدد أفراد هذه الطائفة بدمياط .

ومن آثارها الباقية بها إلى الآن ، أيقونة كبيرة من الخشب تمثل قصة الشهيدة

کترین شفيعة طور سينا التي قتلها الرومان بالاسكندرية عام ۳۰٥ م ، وتتوسط

اللوحة صورة القديسة وحولها عدد من المناظر الصغيرة التي تصور قصة حياتها ،

وبينها صور تمثل دیر طور سینا مع شرح الصور بالعربية واليونانية . وكتب في

أسفل الأيقونة العبارة التالية : « قد تم صنع هذه الأيقونة ، ووضعت في

(أنطوش ) دمياط ، الذي بأسم طور سينا في زمان الأسقف الأب الأکرم کیرلس

سنه ۱۷۷٦ » ومن آثارها منبر قديم من الخشب الدقيق الصنع، وعظ فوقه عدد من

الپطاركة والمطارنة القدماء ممن كانوا يزورون دمياط من حين لآخر . ومنهم

البطريرك « صفرونيوس » الذي احتفل بقدومه في القرن التاسع عشر ، وأقام له

أعيان الطائفة الولائم في بيوتهم ، ومنهم البطريرك « کالینیکوس الرابع » الذي جاء

دمياط عقب نفيه من القسطنطينية ونزل ضيفاً بقصر میخائیل فخر في شهر مارس

۱۷٦۱ م

أما تاريخ هذه الكنيسة الذي يعود إلى أكثر من ألف سنة ، فيضل مع

تاریخ دمياط البيزنطية في ليل الزمن ، ومع ذلك فهو جزء من تاريخ دمياط القديمة

في بعض نواحيها . .

فمما لا شك فيه أنه كان بدمياط عشرات الكنائس قبل الفتح العربي لمصر و بعده

وما زال يشاهد اليوم في بعض مساجد، دمياط القديمة أعمدة يونانية ورومانية

من المرمر المختلف الألوان . والأرجح أن زوال تلك الكنائس عامة وقع في أثناء

هدم المدينة كلها عام ۱۲٥۰ م كما سلف ، ولم يترك حجارو عز الدين أيبك غير

مسجد فاتح الباقي إلى اليوم ... طبقا لرواية المقر يزي وغيره . .

ويستدل من قوائم الأسقفيات التي وصلت إلينا أن دمياط كانت في العصر

الروماني ثم البيزنطي إحدى الأسقفيات الكبري بمصر ، وذلك عقب انتشار المسيحية

بها ، وسلف القول إن أسقف دمياط المسمى هرقل كان بين الموقعين على قرارات

المجمع المسكوني الثاك المنعقد عام ٤٣١ م في مدينة أفسس بآسيا الصغرى ، وأنه كان

يطلق على أسقف دمياط لقب ( مطرانوس ) .

وهناك عبارة أخرى وردت في نسخة يونانية مخطوطة للأنجيل ، محفوظة بدار

الكتب البطريركية اليونانية بالأسكندرية سبق الإشارة إليها ، تنص على أن مطران ليبيا:

( ثيوليبتوس ) كتبها بدمياط عام ۱۳۸۱ م ويفهم من ذلك أن هذا المطران الذي

استطاع أن ينسخ الأنجيل بدمياط ، كان يقيم بها طويلا، وأنه كانت هناك كنيسة

عامرة في ذلك الحين . .

ويذكر المقريزي في أوائل القرن الخامس عشر . « وفي دمياط أربع كنائس :

السيدة ، ولميخائيل ، وليوحنا المعمدان ، ولماري جرجس . ولها مجد عندهم »

و الأرجح أن الأخيرة هي الكنيسة التي نتحدث عنها هنا . . ويقتصر السائح جلبير

دي لانوي — معاصر المقريزي » الذي زار دمياط عامی ۱٤۰۱ و ۱٤۲۱ على

ذكر كنيسة كبيرة واحدة في قوله : « وليس هناك في المدينة من الأبنية القوية البناء

غير المساجد وغير كنيسة للشرقيين القليلي العدد ... »

المصدر: كتاب تاريخ دمياط منذ أقدم العصور تأليف نقولا يوسف (

رابط)، الصفحات من 472 حتى 491.

اضغط

هنا لقراءة الجزء الأول من نفس الموضوع من نفس الكتاب.

,%20%2340393,%20Egypt%20(ar)_0006.jpg)