|

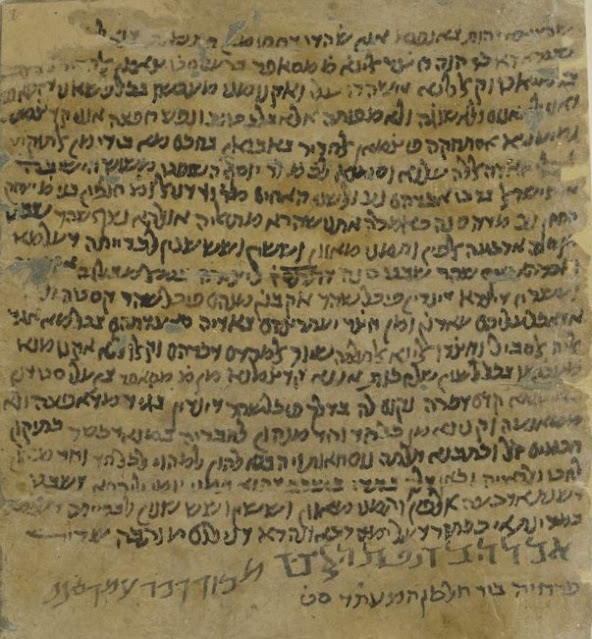

| خريطة توضح بحيرة تنيس وبحيرة دمياط وبحيرة الزار من كتاب أطلس تاريخ الإسلام |

﴿ تنيس ﴾ قال المقريزي فى خططه هى بكسر التاء المنقوطة باثنتين من

فوقها وكسر النون المشددة و ياء آخر الحروف وسين مهملة بلدة من بلاد مصر فى وسط الماء وهي من كورة الخليج

سميت بتنيس بن حام بن نوح ويقال بناها قليمون من ولد اتريب بن قبطيم أحد ملوك القبط فى القديم قال ابن وصيف شاه

وملكت بعد اتريب ابنته فدبرت الملك وساسته بأيد وقوّة خمسا وثلاثين سنة وماتت فقام بالملك من بعدها ابن أختها

قليمون الملك فرد الوزراء الى مراتبهم وأقام الكهان على مواضعهم ولم يخرج الامر عن رأيهم وجدّ في العمارات وطلب

الحكم وفي أيامه بنيت تنيس الاولى التى غرقها البحر وكان بينه وبينها شئ كثير وحولها الزرع والشجر والكروم وقرى

ومعاصر للخمر وعمارة لم يكن أحسن منها فأمر الملك أن يبنى له في وسطها مجالس وينصب عليها قباب وتزين بأحسن

الزينة والنقوش وأم بفرشها واصلاحها وكان اذا بدأ النيل يجري انتقل الملك اليها فأقام بها الى النوروز ورجع وكان

للملك بها أمناء يقسمون المياه ويعطون كل قرية قسطها وكان على تلك القرى حصن يدور بقناطر وكان كل ملك يأتي يأمر

بعمارتها والزيادة فيها ويجعلها له منتزها ويقال ان الجنتين اللتين ذكرهما الله تعالى في كتابه العزيز اذ يقول واضرب لهم

مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا الآيات كانتا لاخوين من بيت

الملك أقطعهما ذلك الموضع فأحسنا عمارته وهندسته وبنيانه وكان الملك يتنزه فيهـما ويؤتى منهـما بغرائب الفواكه

والبقول ويعمل له من الاطعمة والاشربة ما يستطيبه فعجب بذلك المكان أحد الاخوين وكان كثير الضيافة والصدقة

ففرق ماله في وجوه البر وكان الآخر ممسكا يسخر من أخيه اذا فرق ماله وكلما باع من قسمه شيأ اشتراه منه حتى بقى

لايملك شيأ وصارت تلك الجنة لاخيه واحتاج الى سؤاله فانتهره وطرده وعيره بالتبذير وقال قد كنت أنصحك بصيانة

مالك فلم تفعل ونفعني امساكي فصرت أنا أكثر منك مالا وولدا وولى عنه مسرورا بماله وجنته فأمر الله تعالى البحر

فركب تلك القرى وغرقها جميعها فأقبل صاحبها يولول ويدعو بالثبور ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا قال الله جل

جلاله ولم تكن له فئـة ينصرونه من دون الله وفي زمان قليمون الملك بنيت دمياط وملك قليمون تسعين سنة وعمل

لنفسه ناووسا (قبرا) في الجبل الشرقي وحول اليه الاموال والجواهر وسائر الذخائر وجعل من داخله تماثيل تدور

بلواليب في أيديهما سيوف من دخل قطعته وجعل عن يمينه ويساره أسدين من نحاس مذهب بلوالب من أتاه حطمه

وزبر عليه هذا قبر قليمون ابن اتريب بن قبطيم بن مصر عمر دهرا وأتاه الموت فما استطاع له دفعا فمن وصل اليه فلا يسلبه

ما عليه وليأخذ من بين يديه ويقال ان تنيس أخ لدمياط وقال المسعودي في كتاب مروج الذهب وغيره تنيس كانت

أرضا لم يكن بمصر مثلها استواء وطيب تربة وكانت جنانا ونخلا وكرما وثمر ومزارع وكانت فيها مجار على ارتفاع من

الارض ولم ير الناس بلدا أحسن من هـذه الارض ولا أحسن اتصالا من جنانها وكرومها ولم يكن بمصر كورة يقال

انها تشبهها الا الفيوم وكان الماء منحدرا اليها لا ينقطع عنها صيفا ولا شتاء يسقون جنانهم اذا شاؤا وكذلك زروعهم

وسائره يصب الى البحر من جميع خلجانه ومن الموضع المعروف بالاشـتوم وقد كان بين البحر و بين هذه الارض مسيرة

يوم وكان فيما بين العريش وجزيرة قبرس طريق مسلوك الى قبرس تسلكه الدواب يبسا ولم يكن بين العريش وجزيرة

قبرس في البحر سـير طويل حتى علا الماء الطريق الذى كان بين العريش وقبرس فلما مضت لدقلطيانوس من ملكه

مائتان واحدى وخمسون سنة هجم الماء من البحر على بعض المواضع التى تسمى اليوم بحيرة تنيس فأغرقه وصار يزيد

في كل عام حتى أغرقها بأجمعها فما كان من القرى التى فى قرارها غرق وأما الذى كان منها على ارتفاع من الارض فبقى

منه تونة وبورا وغير ذلك مما هو باق الى هذا الوقت والماء محيط بها وكان أهل القرى التى فى هذه البحيرة ينقلون موتاهم

الى تنيس فنبشوهم واحدا بعد واحد وكان استحكام غرق هذه الارض بأجمعها قبل أن تفتح مصربمائة سنة قال وقد

كان لملك من الملوك التي كانت دارها الفرماء مع اركون من أرا كنة البلينا وما اتصل بها من الارض حروب عملت

فيها خنادق وخلجان فتحت من النيل الى البحر يمتنع بها كل واحد من الآخر وكان ذلك داعيا لتشعب الماء من النيل

واستيلائه على هذه الارض وقال في كتاب أخبار الزمان وكانت تنيس عظيمة لها مائة باب وقال ابن بطلان تنيس بلد

صغير على جزيرة في وسط البحر ميله الى الجنوب عن وسط الاقليم الرابع خمس درج وأرضه سبخة وهواؤه مختلف

وشراب أهله من مياه مخزونة في صهاريج تمـلأ في كل سنة عنـد عـذوبة مياه البحر بدخول ماء النيل اليها وجميع

حاجاتها مجلوبة اليها فى المرا كب وأكثر أغذية أهلها السمك والجبن وألبان البقر فان ضمان الجبن السلطاني سبعمائة

دينار حسابا عن كل ألف قالب دينار ونصف وضمان السمك عشرة آلاف دينار وأخلاق أهلها سهلة منقادة وطبائعهم

مائلة الى الرطوبة والأنوثة قال أبوالسري الطبيب انه كان يولد بها في كل سنة مائتا مخنث وهم يحبون النظافة

والدماثة والغناء واللذة وأ كثرهم يبيتون سكارى وهم قليلو الرياضة لضيق البلد وأبدانهـم ممتلئة الاخلاط وحصل

بها مرض يقال له الفواق التنيسي أقام بأهلها ثلاثين سنة وقال جامع تاريخ دمياط وكان على تنيس رجل يقال له

أبو ثور من العرب المتنصرة فلما فتحت دمياط سارا اليها المسلمون فبرز اليهم نحو عشرين ألفا من العرب المتنصرة والقبط

والروم فكانت بينهـم حروب آلت الى وقوع أبي ثور فى أيدي المسلمين وانهزام أصحابه فدخـل المسلمون البلد وبنوا

كنيستها جامعا وقسموا الغنائم وساروا الى الفرماء فلم تزل تنيس بيد المسلمين الى أن كانت امرة بشربن صفوان الكلبي

على مصر من قبل يزيد بن عبدالملك في شهر رمضان سنة احدى ومائة فنزل الروم تنيس فقتل مزاحم بن مسلمة المرادي

أميرها في جمع من الموالي وفيهم يقول الشاعر

ألم تربع فيخبرك الرجال * بما لاقى بتنيس الموالي

وكانت تنيس مدينة كبيرة وفيها آثار كثيرة للاوائل وكان أهلها مياسير أصحاب ثراء وأكثرهم حاكة وبها تحاك ثياب

الشروب التى لايصنع مثلها في الدنيا وكان يصنع فيها للخليفة ثوب يقال له البدنة لايدخل فيه من الغزل سدى ولحمة غير

أوقيتين وينسج باقيه بالذهب بصناعة محكمة لا تحوج الى تفصيل ولا خياطة يبلغ قيمته ألف دينار وليس في الدنيا

طراز ثوب كتان يبلغ الثوب منه وهو ساذج بغير ذهب مائة دينار عينا غـير طراز تنيس ودمياط وكان النيل اذا أطلق

يشرب منه من مشارق الفرما من ناحية جرجير وفاقوس من خليج تنيس فكانت من أجل مدن مصر وان كانت

شطا ودبقو ودميرة وتونة وما قاربها من تلك الجزائر يعمـل بها الرفيع فليس ذلك يقارب التنيسي والدمياطي وكان

الحمل منها الى ما بعد سنة ستين وثلثمائة يبلغ من عشرين ألف دينار الى ثلاثين ألف دينار لجهاز العراق فلما تولى الوزير

يعقوب بن كاس تدبير المال استأصل ذلك بالنوائب وكان يسكن بمدينة تنيس ودمياط نصارى تحت الذمة وكان أهل

تنيس يصيدون السماني وغير ذلك من الطيرعلى أبواب دورهم والسماني طير يخرج من البحر فيقع فى تلك الشباك

وكانت السفن تركب من تنيس الى الفرماء وهي على ساحل البحر ولما مات هرون الرشيد وقام من بعده ابنه الأمين

وأراد الغدر والنكث بالمأمون كان على مصر حاتم بن هرثمة بن أعين من قبل الأمين فلما ثار عليه أهل تنو وتمي بعث

اليهم السري بن الحكم وعبد العزيز ابن الوزير الجروي فغلبا بعد الثمانية من شوال سنة أربع وتسعين ومائة ثم ولي

الأمير جابر ابن الاشعث الطائي مصر وصرف حاتم بن هرثمة وكان جابر لينا فلما تباعد ما بين محمد الامين وبين أخيه عبد الله

المأمون وخلع محمد أخاه من ولاية العهد وترك الدعاء له على المنابر وعهد الى ابنه موسى ولقبه بالشديد ودعا له تكلم

الجند بمصر بينهم في خلع محمد غضبا للمأمون فبعث اليهم جابر ينهاهم عن ذلك ويخوفهم عواقب الفتن وأقبل السري

ابن الحكم يدعو الناس الى خلع محمد وكان ممن دخل الى مصر في أيام الرشيد من جندا لليث ابن الفضل وكان خاملا

فارتفع ذكره بقيامه في خلع محمد الامين وكتب المأمون الى أشراف مصر يدعوهم الى القيام بدعوته فأجابوه وبايعوا

المأمون في رجب سنة ست وتسعين ومائة ووثبوا بجابر فأخرجوه وولوا عباد بن محمد فبلغ ذلك محمد الامين فكتب

الى رؤساء الحوف بولاية ربيعة بن قيس الجرشي وكان رئيس قيس الحوف فانقاد أهل الحوف كلهم معه يمنها وقيسها

وأظهروا دعوة الامين وخلع المأمون وساروا الى الفسطاط لمحاربة أهلها واقتتلوا فكانت بينهما قتلى ثم انصرفوا

وعادوا مرارا الى الحرب فعقد عباد بن محمد لعبد العزير الجروي وسيره في جيش ليحارب القوم في دارهم فخرج في ذي

القعدة سنة سبع وتسعين ومائة وحاربهم بعمريط فانهزم الجروي ومضى في قوم من لخم وجذام الى فاقوس فقال له

قومه لم لاتدعو لنفسك فأنت بدون هولاء الذين غلبوا على الارض فمضى فيهم الى تنيس فنزلها ثم بعث بعماله يجبون

الخراج من أسفل الارض فبعث ربيعة بن قيس يمنعه من الجباية وسار أهل الحوف في المحرم سنة ثمان وتسعين الى

الفسطاط فاقتتلوا وقتل جمع من الفريقين وبلغ أهل الحوف قتل الامين فتفرقوا وولي امرة مصر مطلب بن عبدالله

الخزاعي من قبل المأمون فدخلها في ربيع الاول وولى عبدالعزيزالجروي شرطته ثم عزله وعقد له على حرب أسفل

الارض ثم صرف المطلب وولي العباس بن موسى بن عيسى في شوّال فولى عبدالعزيز الشرطة فلما ثار الجند وأعادوا

المطلب في المحرم سنة تسع وتسعين هرب الجروي الى تنيس وأقبل العباس بن موسى بن عيسى من مكة الى الحوف

فنزل بلبيس ودعا قيسا الى نصرته ثم مضى الى الجروي بتنيس فأشار عليه أن ينزل دار قيس فرجع الى بلبيس في

جمادى الآخرة وبها مات مسموما في طعام دسه اليه المطلب على يد قيس فدان أهـل الاحواف للمطلب وبايعوه

وسارعوا الى جب عميرة وسالموه عندما لاقوه وبعث الى الجروي يأمره بالشخوص الى الفسطاط فامتنع من ذلك

وسار في مراكبه حتى نزل شطنوف فبعث اليه المطلب السري بن الحكم في جمع من الجند يسألونه الصلح فأجابهم اليه

ثم اجتهد فى الغـدر بهم فتيقظوا له فمضى راجعا الى بنا فاتبعوه وحاربوه ثم عاد فدعاهم الى الصلح ولاطف السري

فخرج اليه في زلاج وخرج الجروي في مثله فالتقيا في وسط النيل مقابل سندفا وقد أعد الجروي في باطن زلاجه

الحبال وأمر أصحابه بسندفا اذا الصق بزلاج السري أن يجروا الحبال اليهـم فلصق الجروي زلاج السمري فربطه

في زلاجـه وجر الحبال وأسر السري ومضى به الى تنيس فسجنه بها وذلك في جمادى الاولى ثم كر الجروي وقاتل

فلقيه جموع المطلب بسـقط سليط في رجب فظفر ولما عزل عمر بن ملاك عن الاسكندر ية ثار بالاندلسـيين ودعا

للجروي فأقبل عبد الله بن موسى بن عيسى الى مصر طالبا بدم أخيه العباس في المحرم سنة مائتين فنزل على عبد العزيز

الجروي فسار معه فى جيوش كثيرة العدد في البر والبحر حتى نزل الجيزة فخرج اليه المطلب فى اهـل مصر فحاربوه في

صفر فرجع الجروي الى شرقيون ومضى عبد الله بن موسى الى الحجاز وظهر للمطلب أن أبا حرمله فرجا الاسود هو

الذي كاتب عبد الله بن موسى وحرضه على المسير فطلبه ففر الى الجروي وجدّ المطلب في أمر الجروي فاخرج الجروي

السري بن الحكم من السجن وعاهده وعاقده على أن يثور بالمطلب ويخلعه فعاهده السري على ذلك فاطلقه وألقى

الى أهل مصر ان كتابا ورد بولايته فاستقبله الجند من أهل خراسان وعقدوا له عليهم وامتنع المصريون من ولائه فنزل

داره بالحمراء وأمده قيس بجمع منهـم وحارب المصريين فهزمهم وقتل منهم فطلب المطلب منه الامان فامنه وخرج

من مصر واستبد السمري بن الحكم بأمر مصر في مستهل شهر رمضان فلما قتل الاندلسيون عمر بن ملاك بالاسكندرية

سار اليها الجروي في خمسين ألفا فبعث السري الى تنيس بعثا فكر الجروي راجعا الى تنيس في المحرم سـنة

احدى ومائتين فلما ثار الجند بالسري في شهر ربيع الاوّل وبايعوا سليمن ابن غالب قام عباد بن محمد عليه وخلعه وقام

بالامر على بن حمزة بن جعفر بن سليمن بن علي بن عبدالله بن عباس في مستهل شعبان فامتنع عباد أن يبايعه ولحق

بالجروي ثم لحق به أيضا سليمن بن غالب فكان معه وعاد السري الى ولاية مصر في شعبان وقوي سلطانه فلما كان

في المحرم سنة اثنتين ومائتين ورد كتاب المأمون اليه يأمره بالبيعة لولي عهده علي بن موسى الرضا فبويع له بمصر فقام

في فساد ذلك ابراهيم بن المهدي ببغداد وكتب الى وجوه الجند بمصر يأمرهم بخلع المأمون وولي عهده وبالوثوب على

السري فقام بذلك الحرث بن زرعة بن محرم بالفسطاط وعبد العزيز بن الوزير الجروي بأسفل الارض ومسلمة بن عبد

الملك الطحاوي الازدي بالصعيد وخالفوا السري ودعوا الى ابراهيم بن المهدي وعقدوا على ذلك الامر لعبد العزيز

ابن عبدالرحمن الازدي فحاربه السمري وظفر به فى صفر ولحق كل من كره بيعة علي الرضا بالجروي لمنعته بتنيس

وشدة سلطانه فسار الى الاسكندرية وملكها ودعا له بها وببلاد الصعيد ثم سار في جمع كبير لمحاربة السري واستعد كل

منهما لصاحبه بأعظم ما قدر عليه فبعث اليه السري ابنه ميمونا فالتقيا بشطنوف فقتل ميمون في جمادى الاولى سـنة

ثلاث ومائتين وأقبل الجروي فى مراكبه الى الفسطاط ليحرقها فخرج اليه أهـل المسجد وسألوه الكف فانصرف

عنها وحارب الاسكندرية غير مرة وقتل بها من حجر أصابه من منجنيقه في آخر صفر سنة خمس ومائتين ومات السري

بعده بثلاثة أشهر في آخر جمادى الاولى وقام بعد الجروي ابنه علي بن عبد العزير الجروي فحارب أبنصر محمد بن السري

امير مصر بعد أبيه بشطنوف ثم التقيا بدمنهور فيقال ان القتلى بينهما يومئذ كانوا سبعة آلاف وانهزم ابن السري

الى الفسطاط فتبعهم مراكب ابن الجروي ثم عادت فدخل أبوحرملة فرج بينهما حتى اصطلحا ومات ابن السري فى

شعبان سنة ست ومائتين فولي بعده أخوه عبيد الله بن السري فكف عن ابن الجروي وبعث المأمون مخلد بن يزيد بن

مزيد الشيباني الى مصر في جيش من ربيعة فامتنع عبيد الله بن السري من التسليم له ومانعه فاقتتلوا وانضم علي بن

الجروي الى خالد بن يزيد وأقام له الانزال وأغاثه وسار حتى نزل على خندق عبيد الله بن السري فاقتتلا في شهر ربيع

الاول سنة سبع ومائتين وجرت بينهما حروب بعد ذلك آلت الى ترفع خالد الى أرض الحوف فكره ذلك ابن الجروي

ومكر به حتى أخرجه من عمله الى غرب النيل فنزل بهيا وانصرف ابن الجروي الى تنيس فصار خالد في ضر وجهد وعسكر

له ابن السري فى شهر رمضان وأسره وأخرجه من مصر الى مكة في البحر وبعث المأمون بولاية عبيدالله بن السري على

ما في يده وهو فسطاط مصر وصعيدها وغربيها وبولاية علي بن عبد العزيز الجروي تنيس مع الحوف الشرقي وضمنه

خراجه وأقبل ابن الجروي على استخراح خراجه من أهل الحوف فمانعوه وكتبوا الى ابن السري يستمدونه عليه

فامدهم بأخيه فالتقيا بكورة بنا في بلقينة فاقتتلوا في صفر سنة تسع ومائتين وامتدت الحروب بينهما الى أثناء ربيع

الاول وهم منتصفون فانصرف ابن الجروي فيمن معه الى دمياط فسار ابن السري الى محله شريقون فنهبها وبعث الى

تنيس ودمياط فملكها ولحق ابن الجروي بالفرما و سار منها الى العريش فنزل فيما بينها وبين غزة ثم عاد واغار على الفرما

في جمادى الاخرة ففر أصحاب ابن السري من تنيس وسار ابن الجروي الى شطنوف فخرج اليه ابن السري واقتتلا

فكانت لابن الجروي في أول النهار ثم أتاه كمين ابن السمري فانهزم وذلك في رجب فمضى الى العريش وسار ابن السري

الى تنيس ودمياط ثم أقبل ابن الجروي في المحرم سنة عشر ومائتين وملك تنيس ودمياط بغير قتال فبعث اليه ابن السري

البعوث فحاربهم فبينما هم في ذلك اذ قدم عبد الله بن طاهر فمدّ ابن الجروي بالاموال والأَنزال وانضم اليه ونزل معه

ببلبيس فامتنع ابن السري ودافع ابن طاهر فتراخى له وبعث فجبى المال ونزل زفتا وبعث الى شطنوف عيسى الجلودي

على جسر عقده من زفتا وجعل ابن الجروي على سفنه التي جاءته من الشام لمعرفته بالحرب فهزم مراكب ابن السري

في المحرم سنة احدى عشرة وصالح ابن طاهر عبيد الله بن السري فى صفر وخلع عليه وأجازه بعشرة آلاف دينار وأمره

بالخروح الى المأمون فسكنت فتن مصر بعبد الله بن طاهر وفي سنة سبع وسبعين وثلثمائة ولدت بتنيس معزى جديا له

عدّة قرون ورأسه مع صدره وبدنه ومقدمه بصوف أبيض ومؤخره بشعر أسود وذنبه ذنب شاة وولدت امرأة طفلة لها

رأس مدور ولها يدان ورجلان وذنب ولثلاث بقين من ذى الحجة من هذه السنة حدث بتنيس رعد وبرق وريح شديدة

وسواد عظيم في الجوّ ثم ظهر وقت السحر في السما عمود نار احمرت منه السماء والارض أشد حمرة وخرج غبار ودخان

يأخذ بالانفاس فلم يزل الى الرابعة من النهار حتى ظهرت الشمس ولم يزل كذلك خمسة أيام وفي سنة اثنتين وثلاثين

وثلثمائة حضر عند قاضي تنيس أبي محمد عبد الله بن أبى الريس رجل وامرأة فطالبت المرأة الرجل بفرض واجب

عليه فقال الرجل تزوجت بها منذ خمسة أيام فوجدت لها ما للرجال وما للنساء فبعث اليها القاضي امرأة لتشرف عليها

فاخبرت ان لها فوق القبل ذكرا بخصيتين والفرج تحتها والذكر أقلف وأنها رائعة الحسن فطلقها الزوج قال

أبوعمرو الكندي حدثنى أبو نصر أحمد بن علي قال حدثني ياسين بن عبد الاحد قال سمعت أبي يقول لما دخل عبد الله

ابن طاهر مصر كنت فيمن دخل عليه فقال حدثني عبد الله بن لهيعة عن أبي قبيل عن سبيع قال يا أهل مصر كيف

بكم اذا كان في بلدكم فتن فوليكم فيها الاعرج ثم الاصغر ثم الامرد ثم يأتي رجل من ولد الحسين لا يدفع ولا يمنع تبلغ

راياته البحر الاخضر يملؤها عدلا فقلت كان ذلك كانت الفتنة فوليها السريّ وهو الاعرج والاصغر ابنه أبو النصر

والامرد عبيد الله بن السري وأنت عبد الله بن طاهر بن الحسين ثم ان عبد الله بن طاهر سار الى الاسكندرية وأصلح

أمرها وأخرج ابن الجروي الى العراق ثم قدم به الافشين الى مصر في ذي الحجة سنة خمس عشرة وقد أمر الافشين ان

يطالبه بالاموال التي عنده فان دفعها اليه والا قتله فطالبه فلم يدفع اليه شيأ فقدمه بعد الاضحى بثلاث فقتله وفي

جمادى الآخرة سنة تسع عشرة ومائتين ثار يحيى بن الوزير في تنيس فخرج اليه المظفر بن كندر أمير مصر فقاتله فى بحيرة

تنيس وأسره وتفرق عنه أصحابه وفي سنة تسع وثلاثين ومائتين أمر المتوكل ببناء حصن على البحر بتنيس فتولى عمارته

عنبسة بن اسحق أمير مصر وأنفق فيه وفي حصن دمياط والفرما مالا عظيما وفي سنة تسع وأربعين ومائتين عذبت

بحيرة تنيس صيفا وشتاء ثم عادت ملحة صيفا وشتاء وكانت قبل ذلك تقيم ستة أشهر عذبة وستة أشهر مالحة وفي سنة ثمان

ورأربعين وثلثمائة وصلت مراكب من صقلية فنهبوا مدينة تنيس وفي سنة ثمان وسبعين وثلثمائة صيد باشتوم تنيس

حوت طوله ثمانية وعشرون ذراعا ونصف من ذلك طول رأسه تسعة أذرع ودائر بطنه مع ظهره خمسة عشر ذراعا وفتحة

فمه تسعة وعشرون شبرا وعرض ذنبه خمسة اذرع ونصف وله يدان يجدف بهما طول كل يد ثلاثة أذرع وهو أملس أغبر

غليظ الجلد مخطط البطن ببياض وسواد ولسانه أحمر وفيه خمل كالريش طوله نحو الذراع يعمل منه أمشاط شبه الذبل

وله عينان كعيني البقـر فأمر أمير تنيس أبو اسحق به فشق بطنه وملح بمائة اردب ملح ورفع فكه الاعلى بعود

خشب طويل وكان الرجل يدخل الى جوفه بقفاف الملح وهو قائم غير منحن وحمل الى القصر حتى رآه العزيز بالله وفي

ليلة الجمعة ثامن عشر ربيع الاول سنة تسع وسبعين وثلثمائة شاهد أهل تنيس تسعة أعمدة من نار تلتهب فى آفاق

السماء من ناحية الشمال فخرج الناس الى ظاهر البلد يدعون الله تعالى حتى أصبحوا فخبيت تلك النيران وفيها صيد

ببحيرة تنيس حوت طوله ذراع ونصفه الاعلى فيه رأس وعينان وعنق وصدر على صورة أسد ويداه فى صدره بمخالبه

ونصفه الادنى صورة حوت بغير قشر فحمل الى القاهرة وفي سنة سبع وتسعين وثلثمائة ولدت جارية بنتا برأسين

احدهما بوجه أبيض مستدير والآخر بوجه أسمر فيه سهولة في كل وجه عينان فكانت ترضعهما وكلاهما مركب

على عنق واحد في جسد واحد بيدين ورجلين وفرج ودبر فحملت الى العزيز حتى رآها ووهب لامها جملة من المال ثم

عادت الى تنيس وماتت بعد شهور وفى سنة احدى وسبعين وخمسمائة وصل الى تنيس من شواني صقلية نحو أربعين

مركبا فحصروها يومين وأقلعوا ثم وصل اليها من صقلية أيضا في سنة ثلاث وسبعين نحو أربعين مركبا فقاتلوا أهل

تنيس حتى ملكوها وكان محمد ابن اسحق صاحب الاصطول قد حيل بينه وبين مراكبه فتحيز في طائفة من المسلمين الى

مصلى تنيس فلما أجنهم الليـل هجم بمن معه البلد على الفرنج وهم في غفلة فأخـذ منهم مائة وعشرين فقطع رؤسهم

فأصبح الافرنج الى المصلى وقاتلوا من بها من المسلمين فقتل من المسلمين نحو السبعين وسار من بقي منهم الى دمياط فمال

الافرنج على تنيس والقوا فيها النار فاحرقوها وساروا وقد امتلأت أيديهم بالغنائم والاسرى الى جهة الاسكندرية بعد

ما أقاموا بتنيس أربعة أيام ثم لما كانت سنة ست وسبعين وخمسمائة نزل فرنج عسقلان في عشر حراريق على أعمال

تنيس وعليها رجل منهم يقال له المعز فأسر جماعة وكان على مصر الملك العادل من قبـل أخيه الملك الناصر صـلاح

الدين يوسف عندما سار الى بلاد الشام ثم مضى المعز وعاد فأسر ونهب فثار به المسلمون وقاتلوه فظفرهم الله به وقبضوا

عليه وقطعوا يديه ورجليه وصلبوه وفي سنة سبع وسبعين وخمسمائة انتدب السلطان لعمارة قلعة تنيس وتجديد

الآلات بها عندما اشتد خوف أهل تنيس من الاقامة بها فقدّر لعمارة سورها القديم على أساساته الباقية مبلغ ثلاثة

آلاف دينار من ثمن أصناف وآجر وفي سنة ثمان وثمانين وخمسمائة كتب باخلاء تنيس ونقل أهلها الى دمياط

فأخليت في صفر من الذراري والاثقال ولم يبق بها سوى المقاتلة في قلعتها وفي شوّال من سنة أربع وعشرين وستمائة

أمر الملك الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن أيوب بهدم مدينة تنيس وكانت من المدن الجليلة تعمل بها الثياب السرية

وتصنع بها كسوة الكعبة قال الفاكهي فى كتاب أخبار مكة ورأيت كسوة مما يلي الركن الغربي يعني من الكعبة

مكتوب عليها مما أمر به السري بن الحكم وعبد العزيز بن الوزير الجروي بأمر الفضل بن سهل ذي الرياستين وطاهر

ابن الحسين سنة سبع وتسعين ومائة ورأيت شقة من قباطي مصر في وسطها الا انهم كتبوا في أركان البيت بخط دقيق

أسود مما أمر به أمير المؤمنين المأمون سنة ست ومائتين ورأيت كسوة من كسا المهدي مكتوبا عليها باسم الله بركة من

الله لعبد الله المهدي محمد أمير المؤمنين أطال الله بقائه مما أمر به اسماعيل بن ابراهيم ان يصنع في طراز تنيس على يد

الحكم بن عبيدة سنة اثنتين وستين ومائة ورأيت كسوة من قباطي مصر مكتوبا عليها باسم الله بركة من الله مما أمر به

عبد الله المهدي محمد أمير المؤمنين أصلحه الله محمد بن سليمان أن يصنع في طراز تنيس كسوة الكعبة على يد الخطاب

ابن مسلمة عامل سنة تسع وخمسين ومائة قال المسيحي في حوادث سنة أربع وثمانين وثلثمائة وفي ذى القعدة ورد يحيى

ابن اليمان من تنيس ودمياط والفرما بهديته وهى أسفاط وتخوت وصناديق مال وخيل وبغال وحمير وثلاث مظال

وكسوتان للكعبة وفي ذي الحجة سنة اثنتين وأربعمائة وردت هدية تنيس الواردة فى كل سنة منها خمس نوق مزينة

ومائة رأس من الخيل بسروجها ولجمها وتجافيف وصناعات عدة وثلاث قباب ديبقية بمراتبها ومتحرقات وبنود وما

جرى الرسم بحمله من المتاع والمال والبز ولما قدم الحاكم استدعت أخته السيدة سيدة الملك الى عامل تنيس عن

الحاكم بأن يحمل مالا كان اجتمع قبله ويعجل توجيهه وقيل انه كان ألف ألف دينار وألفي ألف درهم اجتمعت من

أرباع البلد لثلاث سنين وأمره الحاكم بتركها عنده فحمل ذلك اليها وبه استعانت على ما دبرت وفى سنة خمس عشرة

وأربعمائة ورد الخبر على الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله أبي هاشم علي ابن الحاكم بأمر الله أن السودان وغيرهم ثاروا

بتنيس وطلبوا أرزاقهـم وضيقوا على العامل حتى هرب وإنهم عاثوا في البلد وأفسدوا ومدوا أيديهم الى الناس

وقطعوا الطرقات و أخذوا من المودع ألفا وخمسمائة دينار فقام الجرجراي وقعـد وقال كيف يفعل هـذا بخزانة

السلطان وساءنا فعل هذا بتنيس وبيت المال وسير خمسين فارسا للقبض على الجناة وما زالت تنيس مدينة عامرة ليس

بأرض مصر مدينة أحسن منها ولا أحصن من عمارتها الى ان خربها الملك الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن أيوب

في سنة أربع وعشرين وستمائة فاستمرت خرابا ولم يبق منها الا رسومها في وسط البحيرة وكان من جملة كورة تنيس بورا

ومنها وايوان وشطا وبحيرتها الآن يصطاد منها السمك وهي قليلة العمق يسار فيها بالعادي وتلتقي السفينتان هـذه

صاعدة وهذه نازلة بريح واحدة وقلع كل واحد منهما مملوء بالريح وسيرهما في السرعة مستو وبوسط البحيرة عدة جزائر

تعرف اليوم بالعزب جمع عزبة بضم العين المهملة وزاي ثم موحدة سكنها طائفة من الصيادين وفي بعضها ملاحات

يؤخذ منها ملح عذب لذيذة ملوحته وماؤها ملح وقد يحلو أيام النيل انتهى بحروفه وقال الكندي بتنيس ثياب الكتان

الديبقي والمقصور الشفاف والاردية وأصناف المناديل الفاخرة للابدان والارجل والمخاد والفرش المعلم والطراز يبلغ

الثوب المقصور منها خمسمائة دينار وأقل وأكثر ولايعلم في بلد ثوب يبلغ مائتي دينار فما فوقها وليس فيه ذهب الا

بمصر وقد أخبرني بعض وجوه التجار أنه بيع حلتان دمياطيتان بثلاثة آلاف دينار انتهى وقال صاحب كتاب نشق

الازهار نقلا عن محمد بن أحمد بن بسام ان تنيس من الاقليم الرابع طيبة الهواء يندر بها الامراض الوبائية ويقال

ان من يدفن بها من الاموات لا يبلى جسمه الا بعد البطء ويبقى شعره وفي تنيس كثير من السمك والطير وأهلها يخزنون

الماء في صهاريج فيبقى زمنا طويلا ولا يتغير وطول المدينة من الجنوب الى الشمال ثلاثة آلاف ومائتان وسبع

وعشرون ذراعا كبيرة وعرضها من الشرق الى الغرب ثلاثة آلاف وخمس وثمانون ذراعا كذلك وطول سورها ثلاثة

آلاف ومائتان وسبعون ذراعا ولها تسعة عشر بابا مصفحة بالحديد وبها جامع طوله مائة ذراع وعرضه احدى

وسبعون ذراعا ويوقد فيه كل ليلة ألف وثمانمائة قنديل وبها غير هذا الجامع مائة وستون جامعا صغيرا كلها بمنارات

وبها اثنتان وسبعون كنيسة وستة وثلاثون حماما ومائة معصرة للزيت ومائة وست وستون طاحونا ومخبزا وخمسة

آلاف منسج لنسج الاقمشة وقد هـدم الحاكم كنائسها وبنى محلها مساجد وفي المقريزي عندذكر دخول النصارى

من قبط مصر في طاعة المسلمين انه لما مات سعيد بن بطريق بطرك الاسكندرية على الملكية في يوم الاثنين آخر شهر رجب

سـنة ٣٢٨ بعد ما أقام في البطركية سبع سنين ونصفا في شرور متصلة بعث الامير أبو بكر محمد بن طفج الاخشيد

أبا الحسن من قوّاده في طائفة من الجند الى مدينة تنيس حتى ختم على كنائس الملكية وأحضر آلاتها الى الفسطاط

وكانت كبيرة جدا فافتكها الاسقف بخمسة آلاف دينار باعوا فيها من وقف الكنائس وفي تاريخ بطارقة الاسكندرية

قيل انه كانت بتنيس عدة من شبان المسلمين خارجون عن طاعة الامير يجبون من الاهالي جبايات وينهبون البيوت

ويفعلون أفعالا قبيحة فارسل المعز عسكرا لقتال المدينة بناء على شكوى النصارى فقاومت العصاة العسكر ثم التجؤا

للدخول تحت الطاعة بسبب قلة الماء العذب فدعا أمير الجيش العصاة بعد المعاهدة وجعل لهم اكراما ثلاثة أيام

وأهدى لكل واحد منهم خلعة وعشرة دنانير وكان عددهم مائة ثم أمر بشنقهم جميعا فشنقوا على سور المدينة وبعد

ذلك هدم الاسوار جميعها وفي التاريخ المذكور حصل بمصر وباء كبير خرب مدينة تنيس حتى لم يبق بها غير مائة من

سكانها وقال ابن حوقل ان بتنيس تلالا من جثث الاموات بعضها فوق بعض يسمونها بطون ويظهر أنها من قبل

موسى عليه السـلام لان دفن الاموات كان عادة للمصريين من قبله وهكذا جرت عادة النصارى من بعده ووافقهم

المسلمون في ذلك والجثث المذكورة ملفوفة في أكفان من القماش الغليظ وقحوفهم وعظامهم على غاية من الحفظ الى

يومنا هذا وقال كترمير ان من اختصر هذا الكلام من العجم غير كلمة بطون بكلمة تركوم وتنبه لهذا الخطا العالم دساسي

وترجمها بكلمة كوم وعبر المسعودي عن ذلك بكلمة أبو الكوم وعبرالمقريزي في خططه بذات الكوم وقال كترمير ان

الاصح ما ذكره ابن حوقل وهى كلمة بطون وانها كلمة قبطية ومعناها محل الدفن وقال بعض مؤرخي الفرنج ان تنيس

كانت مدينة عظيمة ولها اسوار تحيط بها وفيها أبراج ولها خندق مملوء بالماء وهى الآن خراب وفيها بعض آثار

الحمامات وبواقي عقود مطلية بطلاء صلب فى غاية الحفظ ولا يوجد بها غير ذلك الا تلول بها كثير من الطوب وشقاف من

الصيني والفخار والزجاج الملون بكل لون وأهل البلاد المجاورة يأخذون منها النافع في مبانيهم ويشاهد فيها أثر خليج

قديم كان يمر في وسطها وذكر بعض الفرنج ان هـذه المدينة في محل بوكولي القديمة و لم يوافقه كترمير على ذلك وقال ان

كلمة تنيس كلمة رومية معناها الجزيرة وشرح أبوالفداء بحيرتها فقال ان هناك فرع من النيل ينقسم الى بحيرتين بحيرة

تنيس وبحيرة دمياط تتصل احداهما بالاخرى وهما بقرب البحر والشرقية منهما هي بحيرة تنيس والغربية بحيرة دمياط

وفيها يصب خليج اشموم و بحيرة تنيس متسعة جـدا وماؤها يعذب عند الزيادة ويملح وقت التحاريق وليست عميقة

وتمشي فيها المراكب بالمجاديف ومدينة تنيس في وسطها وطولها أربعة وخمسون درجة ونصف وعرضها ئلاثون درجة

ونصف وفي بعض عباراته ان طول تلك البحيرة اقلاع يوم في عرض نصف يوم وقال الادريسي ان هذه البحيرة على

بحيرتين احداهما بحيرة زار والاخرى بحيرة تنيس وقال ابن حوقل ان الدرفيل يوجد في هذه البحيرة وهو حيوان بحري

يشبه القربة المنفوخة يهوى سكنى البحر الرومي والملاحون يقولون ان له ادراكا عجيبا ومتى رأى انسان في خطر الغرق

يأتي اليه ويحمله حتى يوصله الى البر أوالماء القليل وقال صاحب نشق الازهار ان في بحيرة تنيس ثلثمائة وستين نوعا

من السمك يظهر في كل يوم من السنة نوع منها ولكل نوع اسم يخصه وخليل الظاهري يسمى بحيرة تنيس بحيرة المنزلة

وهو الاسم الذى تعرف به الآن وقال الادريسي ان ببحيرة تنيس جملة جزائر منها نيلية وتونة وسمنة وحصن علم وأضاف

الى ذلك ابن حوقل شطا ودابق وكانت قرية تونة يعمل بها طراز تنيس ومن جمله طرازها كسوة الكعبة أحيانا قال

الفاكهي ورأيت أيضا كسوة لهارون الرشيد من قباطي مصر مكتوبا عليها بسم الله بركة من الله للخليفة الرشيد

عبد الله هارون امير المؤمنين أكرمه الله مما أمر به الفضل بن الربيع أن يعمل في طراز تونة سـنة تسعين ومائة قال

وقرية سمنة غلبت عليها بحـيرة تنيس فصارت جزيرة فلما كان شهر ربيع الاول سنة سبع وثلاثين وثمانمائة هجرية

انكشف في مكانها حجارة وآجرّ فاذا عضادات زجاح كثيرة مكتوب على بعضها اسم المعز لدين الله وعلى بعضها اسم العزيز

بالله نزار ومنها ما عليه اسم الحاكم بامر الله ومنها ما عليه اسم الظاهر لاعزاز دين الله ومنها ما عليه اسم المستنصر بالله

وهو أكثرها آخبرني بذلك من شاهده وفي كتاب السلوك للمقريزي انه حصل في سنة ثمانمائة وعشرين من ا لهجرة

عصيان قوي فى دمياط سببه صيادون من أهالي سمنة وكان بين تنيس ودمياط قرية يقال لها قرية بورى واليها ينسب

السمك البوري وينسب اليها أيضا بنو البوري الذين كانوا بالقاهرة والاسكندرية وفي سنة ٦١٠ وصل العدو اليها

بشوانيهم فسبوها فقدمت اليها القطائع التى كانت على ثغر رشيد فسار عنها العدوّ انتهى (فائدة) ابن بطلان المار

الذكر فى كلام المقريزي هو كما في كتاب دائرة المعارف للمعلم بطرس البستاني المختار بن الحسـن كان طبيبا نصرانيا

بغـداديا مشوّه الخلقة غير أنه فضـل في علم الاوائل وكان يرتزق بصناعة الطب وخرج من بغـداد الى الموصل وديار بكر

ودخل حلب وأقام بها مدة ولم تعجبه فخرج منها الى مصر فاقام بها مدة يسيرة واجتمع بابن رضوان المصري الفيلسوف

في وقته وجرت بينهما منافرات أحدثتها لمناظرة ثم خرج من مصر مغضبا على ابن رضوان وورد انطاكية وأقام بها

وكثرت أسفاره ثم غلب عليه الانقطاع فنزل بعض الاديرة في أنطاكية وانقطع للعبادة الى أن توفي وصنف تصانيف

مفيدة منها كاب تقويم الصحة وكتاب دعوى الاطباء ورسالة فى اشتراء الرقيق وأخرى في ذم ابن رضوان يشـير فيها الى

جهله بما يدعيه من علم الاوائل ورتبها على سبعة فصول وتوفي سنة أربع وأربعين وأربعمائة هجرية انتهى ملخصا

من تاريخ غريفوربوس المالطي وأما ابن وصيف شاه فهو كما في بعض الكتب الافرنجية ابراهيم ابن وصيف شاه

له تاريخ على مصر يسمى جوهر الجواهر ووقائع الامور وعجائب الدهور انتهى ولم أجد له فى كشف الظنون ولا غيره

تار يخ ولادة ولا موت ولا من أي بلد هو ﴿ تونة ﴾ قال في مشترك البلدان على جزيرة قرب يعيس من نواحي مصر من

فتوح عمير بن وهيب ينسب اليها عمر بن احمد التوني حدث عنـه محمد بن اسحق بن منده الحافظ وسالم بن عبد الله

التوني يروي عن عبدالله بن لهيعة انتهى وفي القاموس تونة بهاء جزيرة قرب دمياط وقد غرقت منها عمر بن أحمد

وعمرو بن عليّ وسالم بن عبيد الله وعبد المؤمن بن خلف انتهى (قلت) وفي الصعيد الاوسط بلدة في غربي الاشمونين

تسمى تونة الجبل من مديرية أسيوط بقسم ملوي في حاجر البلد الغربي غربي ترعة تنسب اليها مجعولة لري أراضيها

خاصة فمها من البحر اليوسفي عندنا ناحية الذروة ويؤخذ من مؤلفات استرابون انها في موضع مدينة پانياس القديمة

الباقية آثارها الى اليوم وبهذه القرية عدة مساجد احدها بمنارة وبداخله ضريح ولي الله حماد التوني مشهور يزار

وفيها نخيـل كثير وجبانتها فى حاجر الجبـل الغربي وفى جنوبها الشرقي قرية السواهجة على بعـد ألفي متر فوق البحر

اليوسفي وفى شمالها الشرقي قرية نواي على بعد أربعة آلاف متر

المصدر: الجزء العاشر من الخطط الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة تأليف الجناب الامجد والملاذ الاسعد سعادة علي باشا مبارك حفظه الله، الطبعة الاولى بالمطبعة الكبرى الاميريه ببولاق مصر المحميه سنة ١٣٠٥ هجريه، صفحات ٤٤ - ٥١ (

رابط)